TRENDING TAGS :

भौतिकी का नोबेल 2025: जब क्वांटम जादू बड़े परिमाण में दिखाई दिया, क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस की ख

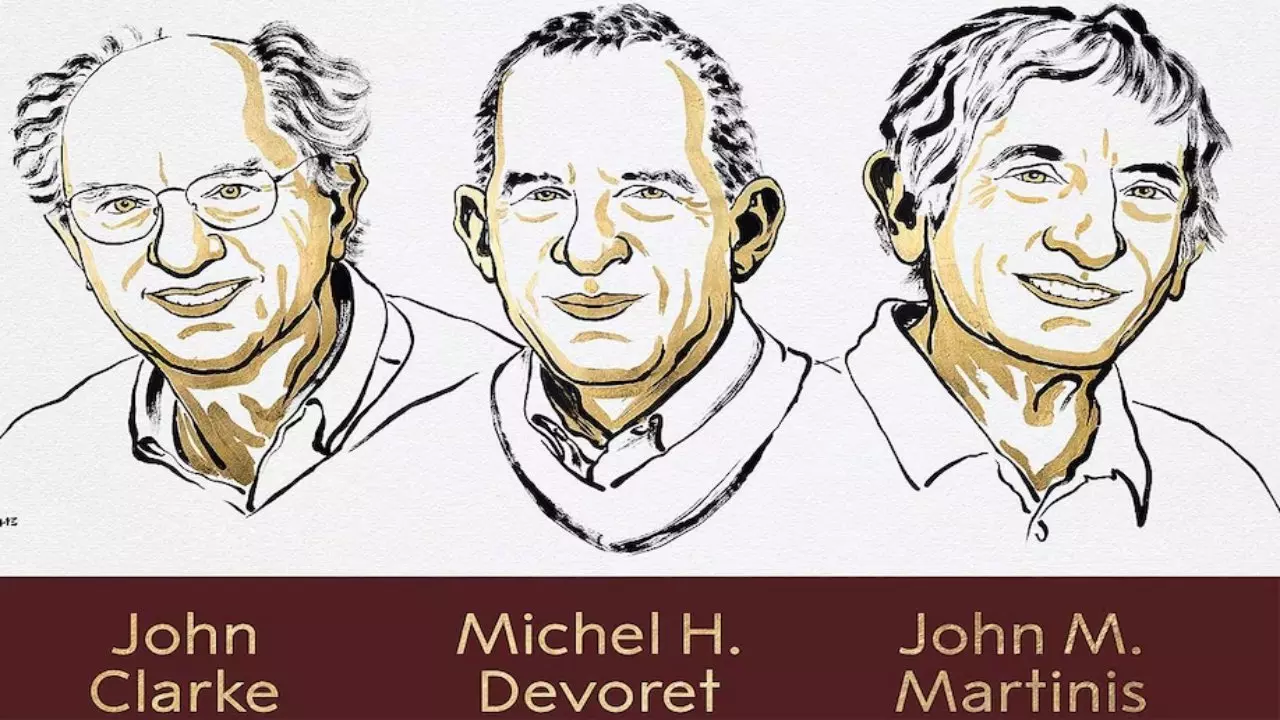

नोबेल भौतिकी पुरस्कार 2025 अमेरिका के तीन वैज्ञानिकों जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस को ‘मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग’ और ‘ऊर्जा क्वांटीकरण’ की खोज के लिए मिला। इनकी खोज ने यह साबित कर दिया कि क्वांटम प्रभाव बड़े पैमाने पर भी संभव हैं, जिसने आधुनिक क्वांटम तकनीक की नींव रखी।

Nobel Prize 2025 (Image Credit-Social Media)

Nobel Prize 2025: 7 अक्टूबर 2025 को स्वीडन की रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने नोबल भौतिकी पुरस्कार की घोषणा कर आधुनिक विज्ञान की दिशा ही बदल दी। इस वर्ष का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के तीन प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेट और जॉन एम. मार्टिनिस को संयुक्त रूप से दिया गया। इन तीनों को यह सम्मान 'विद्युत परिपथों में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज' के लिए मिला।

इनकी खोज ने यह साबित कर दिया कि क्वांटम यांत्रिकी केवल परमाणुओं और सूक्ष्म कणों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने की प्रणालियों जैसे एक संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी यह काम कर सकती है। यह उपलब्धि आधुनिक क्वांटम तकनीक के भविष्य के लिए मील का पत्थर मानी जा रही है। क्वांटम यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जो उप-परमाण्विक और परमाण्विक स्तर पर पदार्थ और प्रकाश के व्यवहार का अध्ययन करती है। यह परमाणुओं और अणुओं तथा उनके मूल कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ग्लून और क्वार्क के गुणों की व्याख्या करने का प्रयास करती है। पिछले साल जॉन जे हॉपफील्ड और जेफ्री हिंटन को संयुक्त भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।

क्या है नोबेल पुरस्कार की पृष्ठभूमि और महत्व

नोबेल समिति ने अपने बयान में कहा कि इस वर्ष का सम्मान उन प्रयोगों को दिया गया है, जिन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि एक विद्युत परिपथ में भी क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण जैसे प्रभाव संभव हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र था, जिसे पहले केवल परमाणु और अणु स्तर पर ही देखा जा सकता था। लेकिन क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस की टीम ने यह भ्रम तोड़ दिया। उन्होंने दिखाया कि यदि सही परिस्थितियां बनाई जाएं तो एक बड़ी प्रणाली जिसमें अरबों इलेक्ट्रॉन एक साथ हों तो भी वैसी ही क्वांटम घटनाएं प्रदर्शित कर सकती है, जैसी हम सूक्ष्म स्तर पर देखते हैं।

यह खोज सिर्फ एक सैद्धांतिक सफलता नहीं, बल्कि प्रयोगात्मक भौतिकी की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसने न केवल हमारी क्वांटम यांत्रिकी की समझ को गहरा किया, बल्कि आधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी जैसी तकनीकों के लिए मजबूत नींव रखी।

इस विषय पर क्या किया गया था प्रयोग

तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक विशेष अतिचालक (superconducting) परिपथ तैयार किया, जो अत्यंत कम तापमान पर शून्य विद्युत प्रतिरोध के साथ काम करता था। इस परिपथ में एक पतली अवरोधक परत डाली गई, जिससे दो अतिचालक भागों के बीच एक 'जोसेफ्सन जंक्शन' (Josephson Junction) बन गया। यह एक ऐसी संरचना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ों के रूप में चलने लगते हैं जिन्हें कूपर पेयर्स कहा जाता है। जब इस जंक्शन पर उपयुक्त वोल्टेज और करंट लगाया गया, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि पूरी प्रणाली शून्य-वोल्टेज की अवस्था में 'फंसी' हुई है, जैसे वह किसी ऊर्जा बाधा के भीतर कैद हो। लेकिन अचानक उसने बाधा को 'पार' कर लिया। यह वही क्वांटम टनलिंग थी जिसे अब तक केवल परमाणु कणों में देखा गया था।

यह प्रभाव अत्यंत आश्चर्यजनक था क्योंकि यह किसी एक इलेक्ट्रॉन का नहीं, बल्कि अरबों इलेक्ट्रॉनों की सामूहिक क्वांटम गति का प्रमाण था। यह मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग यानी बड़े पैमाने की प्रणाली में क्वांटम सिद्धांत के व्यवहार को साबित करती है। यही वह प्रयोग था जिसने साबित किया कि क्वांटम यांत्रिकी किसी सीमित स्तर तक ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने की दुनिया में भी सक्रिय रहती है। इसके साथ ही इन वैज्ञानिकों ने यह भी खोज निकाला कि इस प्रणाली द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा निरंतर नहीं होती, बल्कि निश्चित 'क्वांटा' में होती है। इसे ऊर्जा क्वांटीकरण कहा गया। इस खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि बड़े सिस्टम में भी ऊर्जा स्तर छोटे-छोटे क्वांटम पैकेट्स में बंटे रहते हैं। यह प्रयोग चिप-आधारित प्रणाली पर किया गया था, जिससे यह आधुनिक तकनीक के व्यावहारिक उपयोग के लिए एक ठोस आधार बना।

क्वांटम टनलिंग खोज का वैज्ञानिक महत्व और इसके समक्ष चुनौतियां

यह शोध केवल प्रयोगात्मक सफलता नहीं थी, बल्कि क्वांटम सिद्धांत के दार्शनिक पहलुओं को भी नया आयाम दे गई। वैज्ञानिक समुदाय लंबे समय से इस प्रश्न से जूझता आ रहा था कि 'क्या क्वांटम प्रभाव केवल सूक्ष्म स्तर पर ही सीमित हैं?' इस शोध ने इसका उत्तर 'नहीं' में दिया। इन प्रयोगों ने उस संक्रमण क्षेत्र को उजागर किया, जहां क्वांटम और क्लासिकल दुनिया एक-दूसरे से मिलती हैं। आमतौर पर जब किसी प्रणाली का आकार बढ़ता है, तो उसके क्वांटम गुण धीरे-धीरे गायब हो जाते हैं। जिसे डेकोहेरेंस कहा जाता है। परंतु इन तीनों वैज्ञानिकों ने यह दिखाया कि यदि पर्यावरणीय हस्तक्षेप और तापीय शोर को नियंत्रित किया जाए, तो बड़े सिस्टम में भी क्वांटम गुण सुरक्षित रखे जा सकते हैं।

इस प्रयोग में सबसे बड़ी चुनौती थी प्रणाली की स्थिरता और मापन की सटीकता। इतनी सूक्ष्म क्वांटम घटनाओं को बड़े सिस्टम में मापना अत्यंत कठिन था। लेकिन टीम ने अत्याधुनिक उपकरणों और अतिसंवेदनशील सेंसरों की मदद से इसे संभव कर दिखाया। यही प्रयोग आज क्वांटम कंप्यूटिंग की आधारभूत तकनीक सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स की नींव बना।

भौतिकी में नोबल पुरस्कार विजेता तीनों वैज्ञानिकों का परिचय और योगदान

तीनों शोधकर्ता अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। जॉन क्लार्क कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले के एमेरिटस प्रोफेसर हैं। उन्होंने अतिचालक प्रणालियों और सुपरकंडक्टिंग उपकरणों पर कई दशक तक काम किया। उनके नाम पर 'SQUID' (Superconducting Quantum Interference Device) जैसे उपकरणों के विकास में भी योगदान दर्ज है। मिशेल एच. डेवोरेट, येल यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं और क्वांटम सर्किट डिज़ाइन व क्वांटम मापन तकनीकों के क्षेत्र में उनका योगदान विश्व-प्रसिद्ध है। उन्होंने जोसेफ्सन जंक्शन और सर्किट क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स (Circuit QED) की अवधारणा को विकसित किया, जो आधुनिक क्वांटम कंप्यूटरों की रीढ़ मानी जाती है।

जॉन एम. मार्टिनिस ने अपने करियर की शुरुआत जॉन क्लार्क के निर्देशन में की थी। बाद में वे Google Quantum AI लैब के प्रमुख वैज्ञानिक बने और उन्होंने वही तकनीक इस्तेमाल करते हुए क्वांटम प्रोसेसर 'Sycamore' विकसित किया, जिसने 2019 में 'क्वांटम सुप्रीमेसी' का प्रदर्शन किया था।

भविष्य में इस खोज से जुड़े प्रभाव

इस खोज ने विज्ञान और तकनीक दोनों की सीमाओं को एक साथ आगे बढ़ाया है। आज क्वांटम कंप्यूटरों में उपयोग होने वाले अधिकांश 'सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स' इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। ये वही छोटे सर्किट हैं जो ऊर्जा क्वांटीकरण और टनलिंग की मदद से डेटा को क्वांटम बिट्स (qubits) के रूप में संग्रहित और संसाधित करते हैं।

क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और सुरक्षित संचार के क्षेत्र में भी यह खोज मील का पत्थर साबित हो रही है। क्वांटम अवस्थाओं के सटीक नियंत्रण से संदेशों को अविच्छेद्य रूप से एन्क्रिप्ट किया जा सकता है, जो किसी भी साइबर हमले से अधिक सुरक्षित प्रणाली बनाएगा। सेंसर टेक्नोलॉजी में भी इसके प्रभाव दिखाई देने लगे हैं। सुपरकंडक्टिंग सर्किट्स पर आधारित सेंसर अब बेहद कमजोर चुंबकीय या गुरुत्वाकर्षण संकेतों को भी माप सकते हैं। इस तरह की तकनीकें खगोल विज्ञान, चिकित्सा और रक्षा क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।

भविष्य में इस शोध से प्रेरित होकर वैज्ञानिक और अधिक स्थिर, दीर्घकालिक और स्केलेबल क्वांटम प्रणालियां विकसित कर रहे हैं। जैसे-जैसे 'डेकोहेरेंस' और तापीय हस्तक्षेप जैसी समस्याएं हल होंगी, क्वांटम तकनीक का दायरा और बढ़ेगा।

AI Assistant

Online👋 Welcome!

I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!