TRENDING TAGS :

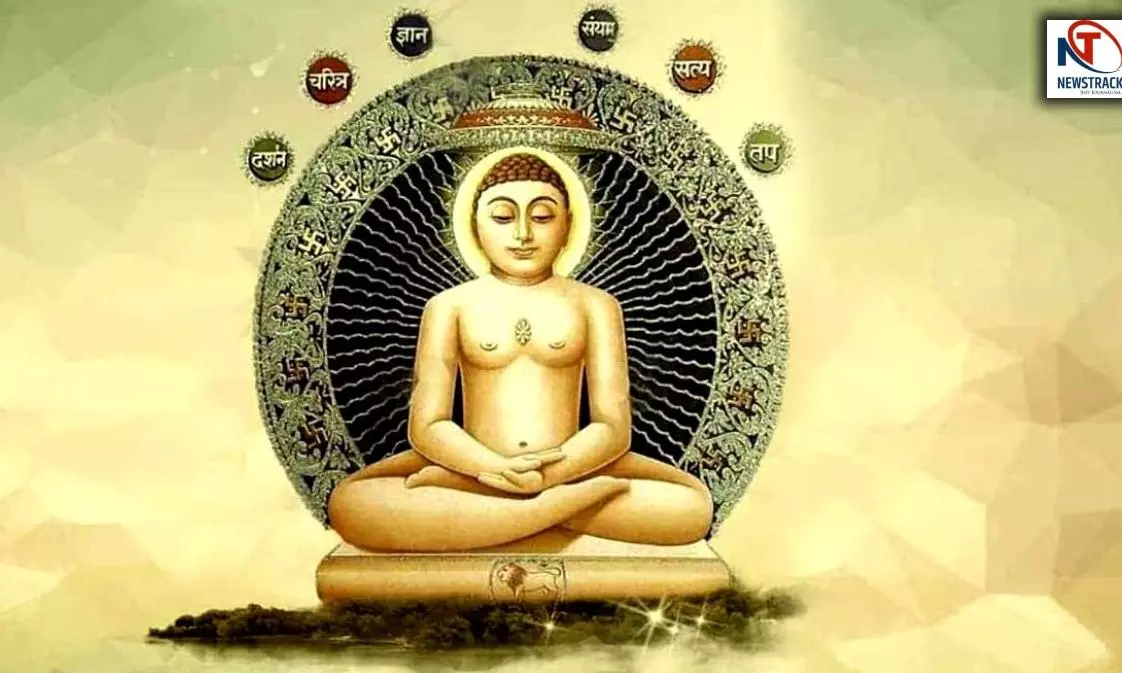

Jain Dharm Ka Itihas: जब सत्य, अहिंसा और तप बना धर्म का मार्ग, जानिए जैन धर्म की ऐतिहासिक यात्रा

Jain Dharm Ka Itihas: जैन धर्म की शांति और अहिंसा की धारा अब केवल भारत तक सीमित नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी बह रही है।

History Of Jain Dharm

History Of Jain Dharm: भारतीय उपमहाद्वीप में पनपे प्रमुख धर्मों में से एक जैन धर्म न केवल एक आध्यात्मिक पथ है बल्कि यह जीवन के नैतिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक पहलुओं को भी उजागर करता है। यह धर्म अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य और आत्म-संयम को जीवन का मूल मंत्र मानता है। जैन धर्म की उत्पत्ति कितनी प्राचीन है और इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसके कुछ सिद्धांत वैदिक युग से भी पूर्व के माने जाते हैं। इस लेख में हम जैन धर्म के इतिहास, उसके तीर्थंकरों, ग्रंथों, दर्शन और समाज पर पड़े प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

जैन धर्म की उत्पत्ति

जैन धर्म(Jain Dharm)की उत्पत्ति और विकास का गहरा संबंध भारत की प्राचीन श्रमण परंपरा से है, जिसकी नींव आदिनाथ ऋषभदेव ने रखी थी। जैन मत में ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर माना जाता है जिन्होंने मानव सभ्यता को कृषि, लेखन, नगरी निर्माण और जीवन के अन्य मूलभूत कौशल सिखाकर सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में भी ऋषभदेव और श्रमण परंपरा के प्रतीक चिह्नों के संकेत मिलते हैं, जो इस धर्म की प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं। यद्यपि जैन परंपरा ऋषभदेव से आरंभ होती है परंतु इसका व्यवस्थित और सुसंगठित रूप छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी के माध्यम से सामने आया, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों का प्रचार कर जैन धर्म को एक नैतिक और दार्शनिक प्रणाली के रूप में स्थापित किया। यह धर्म वैदिक परंपरा के कर्मकांडों के विपरीत श्रमण परंपरा की उस शाखा से संबंधित है। जिसमें तपस्या, संयम और आत्मिक अनुशासन को जीवन का मूल आधार माना गया है।

तीर्थंकरों की परंपरा

जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने विभिन्न युगों में जन्म लेकर मानव समाज को धर्म, तपस्या और मोक्ष का मार्ग दिखाया। सभी तीर्थंकरों ने सांसारिक जीवन त्यागकर आत्म-साक्षात्कार और आत्ममुक्ति की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। इनमें प्रमुख तीर्थंकरों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:

ऋषभदेव (प्रथम तीर्थंकर) - इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभदेव का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में 'ऋषभ' के रूप में मिलता है। इन्होंने ही मानव समाज को कृषि, लेखन और नगर निर्माण जैसे जीवन के मूलभूत कौशल सिखाए और उन्हें जैन धर्म में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है।

नेमिनाथ (22वें तीर्थंकर) - नेमिनाथ भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। इनका जन्म शौरिपुर में हुआ था। इनका उल्लेख महाभारत जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। इन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर मोक्ष का पथ अपनाया।

पार्श्वनाथ (23वें तीर्थंकर) - पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को एक संगठित और अनुशासित रूप दिया। उनके उपदेशों का प्रभाव इतना व्यापक था कि उनके अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक हो गई। उन्हें ऐतिहासिक रूप से सिद्ध पुरुष माना जाता है।

महावीर स्वामी (24वें तीर्थंकर) - जैन धर्म के अंतिम और सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इस धर्म को एक पूर्ण दार्शनिक और नैतिक प्रणाली के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को पाँच महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करना सिखाया और जीवन में आत्मसंयम का मार्ग दिखाया।

महावीर स्वामी का जीवन

महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर, का जन्म 599 ई.पू. में बिहार के कुंडलपुर (वर्तमान वैशाली जिले के पास) में हुआ था। वे क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संसार का त्याग कर संन्यास ग्रहण किया और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के उपरांत उन्हें कैवल्य अर्थात् सर्वज्ञता की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्हें ‘जिन’ की उपाधि मिली, जो इंद्रियों और मोह पर विजय प्राप्त करने वाले को कहा जाता है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों में पाँच महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का प्रचार किया और संपूर्ण भारत में भ्रमण कर जैन सिद्धांतों का प्रसार किया। उनके अनुयायियों को 'श्रमण' कहा जाता था। उन्होंने अपने उपदेश अर्द्धमागधी प्राकृत भाषा में दिए, जिससे सामान्य जन भी उनकी शिक्षाओं को समझ सकें और आत्मकल्याण की ओर अग्रसर हो सकें।

जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय

जैन धर्म मुख्यतः दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित है - दिगंबर और श्वेतांबर। दोनों संप्रदाय जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं परंतु इनके व्यवहार, परंपराएं और कुछ धार्मिक मान्यताएं भिन्न हैं:

दिगंबर संप्रदाय - दिगंबर संप्रदाय, जैन धर्म की एक प्रमुख शाखा है जिसका अर्थ है 'आकाश को वस्त्र मानने वाले'। इस संप्रदाय के साधु पूर्णतः नग्न रहते हैं, जिसे उनके पूर्ण त्याग, वैराग्य और सांसारिक बंधनों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। दिगंबर मत में यह विश्वास किया जाता है कि केवल पूर्ण निर्वस्त्रता और कठोर तपस्या से ही आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस संप्रदाय की एक विशेष मान्यता यह भी है कि स्त्रियां वर्तमान जीवन में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकतीं, उन्हें पहले पुरुष के रूप में जन्म लेकर ही मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो सकता है। यह विचारधारा जैन धर्म के भीतर विविधता और दर्शन की गहराई को दर्शाती है।

श्वेतांबर संप्रदाय - श्वेतांबर संप्रदाय, जैन धर्म की एक प्रमुख शाखा है जिसका शाब्दिक अर्थ है 'सफेद वस्त्र पहनने वाले'। इस संप्रदाय के साधु और साध्वियां दोनों ही सफेद वस्त्र धारण करते हैं जो उनके पवित्रता, सादगी और संयम का प्रतीक माने जाते हैं। श्वेतांबर मत में यह विश्वास किया जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है बल्कि स्त्रियां भी वर्तमान जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। इस दृष्टिकोण से श्वेतांबर संप्रदाय एक अधिक समावेशी और व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जो सभी वर्गों के लिए मुक्ति के मार्ग को सुलभ मानता है।

इस प्रकार दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म के ये दोनों प्रमुख संप्रदाय मूल सिद्धांतों में पूर्णतः एकमत हैं। दोनों ही अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, तपस्या और आत्म-संयम को जीवन का आधार मानते हैं और आत्ममोक्ष को अंतिम लक्ष्य स्वीकार करते हैं। किंतु इनके बीच अंतर धार्मिक ग्रंथों की मान्यता, साधना की विधियों, वस्त्रधारण की परंपराओं और कुछ व्यावहारिक दृष्टिकोणों में दिखाई देता है। जहाँ दिगंबर संप्रदाय नग्न साधना को मोक्ष के लिए आवश्यक मानता है वहीं श्वेतांबर संप्रदाय वस्त्रधारण के साथ भी मोक्ष की संभावना को स्वीकार करता है। इन अंतर-विरोधों के बावजूद दोनों संप्रदायों की आस्था और ध्येय में समानता बनी रहती है।

जैन दर्शन और सिद्धांत

जैन धर्म की नैतिक और दार्शनिक संरचना कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है जो जीवन को संयम, करुणा और आत्मविकास की दिशा में ले जाते हैं। सबसे प्रमुख सिद्धांत अहिंसा है जिसे जैन धर्म का मूल स्तंभ माना गया है। यह केवल मनुष्यों ही नहीं बल्कि सूक्ष्मतम जीवों के प्रति भी करुणा और हिंसा से परहेज़ की शिक्षा देता है । इसका उदाहरण जैन मुनियों द्वारा रास्ता साफ करते समय झाड़ू का प्रयोग है ताकि किसी जीव की अनजाने में भी हानि न हो। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत अनेकांतवाद है जो कहता है कि सत्य का कोई एक रूप नहीं होता। हर वस्तु को अनेक दृष्टिकोणों (स्यादवाद) से समझा जा सकता है जिससे विचारों में सहिष्णुता और विविधता आती है। अपरिग्रह जैन धर्म का तीसरा प्रमुख सिद्धांत है जिसमें संपत्ति, इच्छाओं और संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग किया जाता है, जिससे जीवन सरल और आत्म-संयमित बनता है। इन सिद्धांतों के साथ ही जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन (सही विश्वास), सम्यक ज्ञान (सही ज्ञान) और सम्यक चरित्र (सही आचरण) को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। इन तीनों का समन्वय ही आत्ममुक्ति की दिशा में अग्रसर करता है।

जैन ग्रंथ और साहित्य

जैन धर्म का साहित्यिक और दार्शनिक खजाना विविध भाषाओं में रचा गया है जिनमें प्रमुख रूप से प्राकृत, संस्कृत, पालि, गुजराती और हिंदी शामिल हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायियों के लिए 'आगम ग्रंथ' प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें महावीर स्वामी के उपदेशों का संकलन है। इन ग्रंथों को जैन धर्म में वही स्थान प्राप्त है जो हिन्दू धर्म में वेदों को प्राप्त है। दूसरी ओर दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी 'षट्खंडागम', 'समयसार' और अन्य 'सिद्धांत ग्रंथों' को प्रमुख मानते हैं जो आत्मा, कर्म और मोक्ष की गूढ़ व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इन दोनों परंपराओं के बीच एकता का प्रतीक है 'तत्त्वार्थ सूत्र' जिसे आचार्य उमास्वाति ने रचा और जिसे दोनों संप्रदाय समान रूप से मान्यता देते हैं। यह ग्रंथ जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों को संक्षिप्त और सूत्रात्मक रूप में प्रस्तुत करता है।

जैन धर्म का सामाजिक प्रभाव

जैन धर्म का भारतीय समाज, संस्कृति और इतिहास पर गहरा प्रभाव रहा है। विशेष रूप से इसके अहिंसा के सिद्धांत ने न केवल धार्मिक आचरण को दिशा दी बल्कि सामाजिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। महात्मा गांधी जैसे महान नेता जैन अहिंसा से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने इसी सिद्धांत को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नैतिक आधार बनाया। जैन समुदाय ने व्यापार, शिक्षा और दान के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चूंकि कृषि और युद्ध जैनियों के लिए वर्जित थे उन्होंने व्यापार को अपनाया, जिससे भारत में वाणिज्यिक संस्कृति को गति मिली। साथ ही जैन समाज ने समाज सेवा हेतु अस्पताल, गौशालाएं, पुस्तकालय और धर्मशालाएं स्थापित कीं। स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी जैन धर्म का योगदान अद्वितीय रहा है रणकपुर, पालिताना (शत्रुंजय), श्री सम्मेद शिखरजी और श्रवणबेलगोला जैसे मंदिर न केवल धार्मिक स्थलों के रूप में विख्यात हैं बल्कि भारतीय वास्तुकला की कलात्मक ऊँचाइयों के प्रतीक भी हैं।

जैन धर्म की वर्तमान स्थिति

भारत में जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 44.5 लाख (4,451,753) थी। अनुमान है कि 2025 तक यह संख्या 50 लाख के आसपास पहुँच सकती है । जैन समुदाय का भौगोलिक वितरण मुख्य रूप से महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में केंद्रित है जो जैन आबादी के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। भारत के बाहर भी जैन धर्म की मजबूत उपस्थिति है। विशेषकर अमेरिका, कनाडा, यूके और केन्या जैसे देशों में जहाँ यह समुदाय न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

AI Assistant

Online👋 Welcome!

I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!